一昨日,北九州市で開かれた講演会で「発達障がいと二次障がいというタイトルで1時間余り話をしてきました。会場にいらした方は保護者のほか,4分の3は発達障がい支援の職に就かれている方であったようです。福岡から車で1時間半ほどかけて参加してくださった方は,二次障がいについてこれまで話を聞く機会がなかったので,今回話が聞けてよかったとおっしゃっていたそうです。

発達障がい児への支援は何を目指すのか,ということを考えた場合,私はそのかなりの部分は「二次障がいをどう減らしていけるか」にその目標がある,と思います。それは以下のような理解に基づいています。

(1)発達障がいは「矯正」や「治療」の対象となる「病気」や「欠陥」ではなく,コミュニケーションや自己コントロール,身体や外的な状況についての感じ方などに見られる一種の強い「個性」ととらえる方が,今後の共生的な関係を築きあげていくうえでより優れた姿勢となる。

(2)しかしその「個性」の結果,定型発達者との関係調整に独特のむつかしさが生まれざるを得ないが,現状では両者の橋渡しをする有効な関係調整法が十分見出されていないため,定型発達者の作る社会の中では発達障がい児者は著しい不適応を起こす場合が多い。

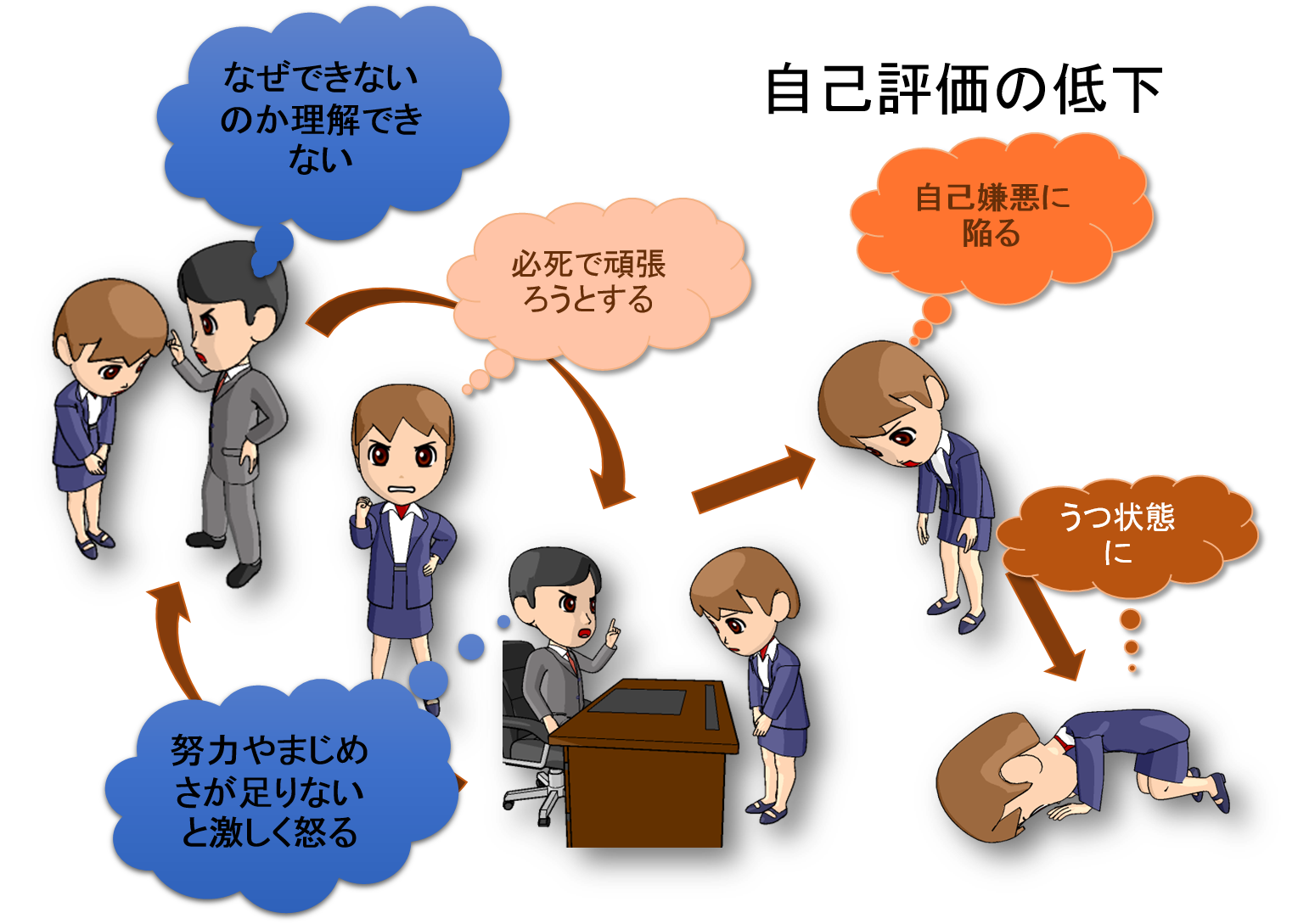

(3)その結果,そのような不適応状況を原因として自己評価の著しい低下,自己否定が起こり,周囲に理解者が得られないような状況の中では自傷・他傷・うつなどの二次的な問題が発生しやすくなり,それがまた社会適応をますますむつかしくする結果,悪循環に落ち込むケースが少なくない。

(4)大人になってからの比較的柔軟な社会適応の力が育つかどうかは,定型発達者の場合と同様,子ども時代に柔軟に自らの個性を受け入れられたり固定された経験があるかどうかに大きく左右されるように思われる。子どものころに適切な需要経験が得られない場合,周囲への不信感を育てざるを得なくなり,大人になってからの関係調整がますますむつかしくなりやすい。

発達障がい者には定型発達者にはない,または弱い,さまざまな才能がみられる場合も少なくなく,進化論的に考えても,一定の割合で発達障がい者が生み出される形で人類が生き延びてきたのには,それなりに十分な意味があることが想像されます。つまり人類が生き延び,ここまで進化したことの中で,発達障がい者の特性が非常に重要な役割を果たした可能性を十分に想定できるのです。実際,現在のIT社会を先導している方たちの中に,発達障がい者であろうと考えられている人が多いことはよく言われることです。

発達障がい者と定型発達者の間に生まれやすい様々な軋轢に対し,どこまで効果的な関係調整法を見つけ出し,お互いの個性を活かしたコラボレーションが生み出されるかは,今後の社会の動向を左右する重要な課題の一つになると考えられますし,そのような関係調整をやりやすくするうえでも,そしてももちろん発達障がい児者が少しでも生きづらさを減らし,自分らしい生き方を獲得していくためにも,子どものころのより適切な対応によって,関係調整力を育てていくことは喫緊の課題であると考えられます。

そして,実は子どもの内から意識的に取り組んでいけば,そのことは必ずしも著しくは困難でない可能性もあります。その点については現在の療育支援の実際等を例に,またおいおい考えていきたいことです。

二次障がいはかなりの部分,軽減または回避される可能性があり,それがさらに定型発達者の社会の柔軟性の増大や発達障がい者の活躍の場の拡大などにもつながっていきうるのだとすれば,まさに「二次障がい」への取り組みは発達障がい児者支援の最大の眼目の一つであると,そう考えられることになります。