大学院生時代,ミネルヴァ書房の季刊雑誌「発達」の編集長から,幼稚園や保育園での「ちょっと気になる子」について,書いてほしいと依頼されたことがありました。当時は準備がなくて依頼にお応えできませんでしたが,あれが今思うと「発達障がい児」と言われる子の事だったのですね。もう30年も前のことです。

助手をしていたころ,アスペルガーあるいは高機能自閉症がだんだんと日本の研究者の中でも問題になり始めていました。LD児についての研究も進められ,大学院生にもボランティアで支援しながら研究をする人も出てきていました。

高機能自閉症(サヴァン症候群)の男性を描いたレインマンが公開されたのは1988年。知的には極めて優れていながら,けれどもその独特のコミュニケーションスタイルは,私が知的障がい児通園施設などで身近に接し続けていたカナータイプの子どもたちのふるまいからよく理解できるものでした。ドナ・ウィリアムズさんの「自閉症だったわたしへ」が発表されたのは1992年。それまで謎でしかなかった自閉症の方たちの世界が,自身の言葉で定型発達者にも開かれてきました。以後,重要な当事者本が次々に出てきます。

しかし,レインマンはもちろん,おそらくウイリアムズさんも,そのふるまいを見れば誰でもすぐに「障がい」であると気づくと思います。知的にはどれほど有能でも,そのコミュニケーションスタイルや自己コントロールの特徴を見れば,すぐに定型のそれとはまったく異なることに気づきやすいのです。

でも「ちょっと気になる子」はそんなにすぐに「この子ははっきり違う」と感じられるものではありませんでした。言葉だってそれなりに発達するし,視線も合うし,基本的なコミュニケーションは問題なくできる。でもなんかちょっとずれるんですね。一昔前なら「変わり者だね」で済んだ人たちです。サザエさんを見て「障がい」の可能性を考えた人は果たしていたでしょうか?オバQ

のハカセ君を見て「障がい児」と思った方は当時いるでしょうか?「面白い子」「変わった子」「おしゃまな子」「天然」「不思議君」「偏屈」…………そんな言い方で,なんとなく受け止められてきた人たちでしょう。サザエさんのようにタイプによってはとても魅力的とみられることも少なくありません。

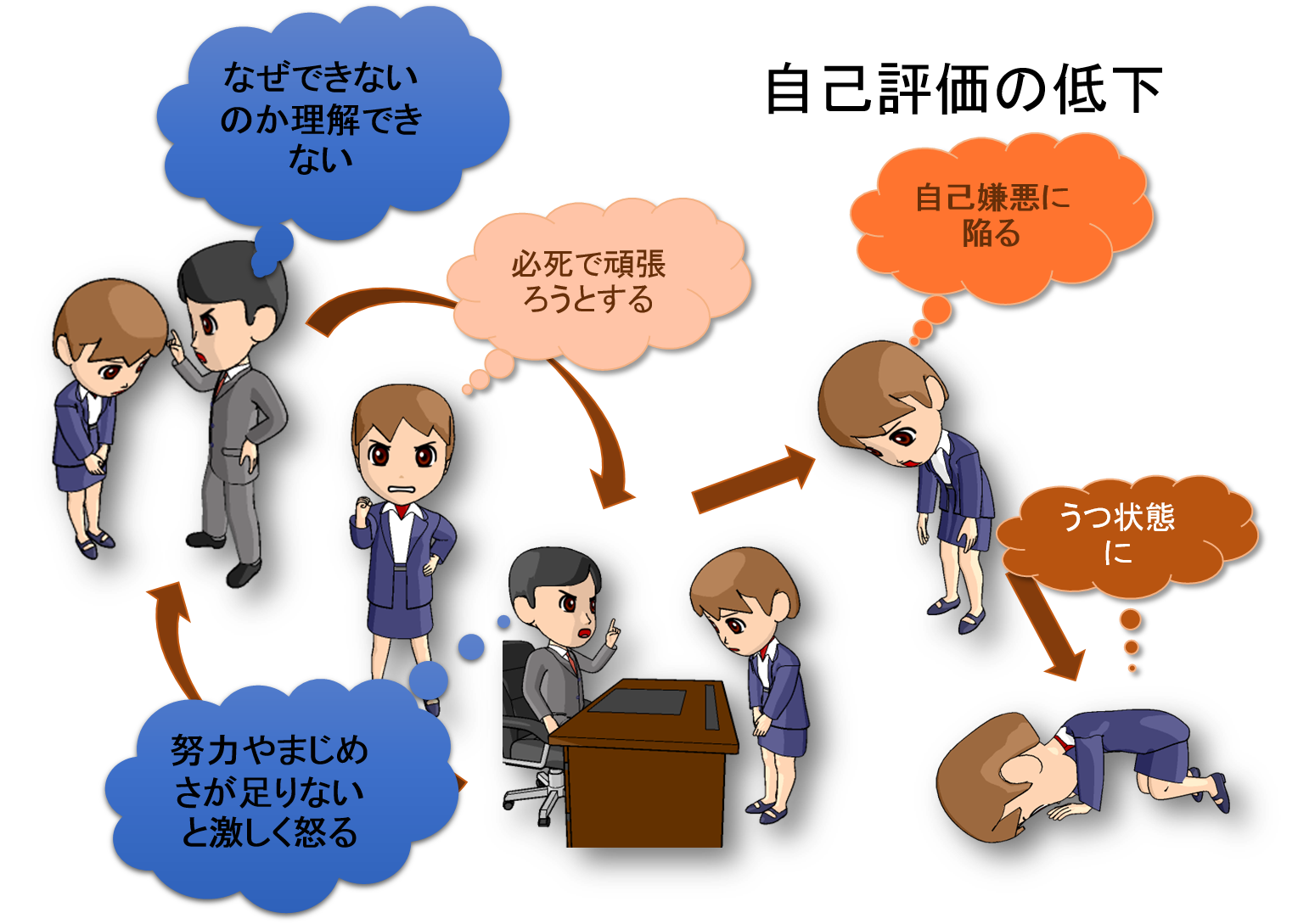

一見特に変わったこともなく,でも深く付き合っていくと「あれ?」と不思議に感じることが繰り返され,不幸な場合はお互いの間に誤解が積み重なって関係が悪くなり,問題が深刻化していく。そんな中で定型の社会に生きづらさを感じ,また定型から「困った人間」として排除されがちな方たち。それが「障がい」として認識され,「支援の対象」と考えられる時代になりました。発達障害者支援法ができて,わずか10年あまりです。

さて,そういった「発達障がい」というのは,昔からあったのだけれど,研究が進まなかったので気づかれなかっただけなのでしょうか?それとも今の世の中がある特徴を持った人々を「発達障がい」として,特別視するような社会に変化してきた結果でしょうか?

現在,発達障がいは脳の機能(働き方の特徴)に原因がある(親の育て方や周囲の環境,脳の大きな構造の違いが直接の原因ではない)という見方が一般的で,脳科学の急速な進展とともに,発達障がいのそれぞれのタイプにしばしば特徴的にみられる脳の活動部位の方よりも次々に発見され,また神経伝達物質といった生理学的レベルでの差異も見出されるようになってきました。その結果,薬物の使用もかなり広範に行われるようになってきています。

そう考えると,やはり昔は知識や技術がなかったから,見つからなかっただけなのだ,という見方も説得力が出てきます。

ところが一方で,遺伝子研究の中では,「この遺伝子に違うがあれば自閉症になる」といったような,決定的な原因遺伝子はないようだ,関連する遺伝子群がたくさんあって,そんなに機械的に決まるものではない。ということも言われてきているようです。脳研究でも,「他者の動きと,自分の対応する身体の動きのどちらにも同じように反応する」ミラーニューロンが偶然サルで発見されて,それが「他者理解」の神経学的な基盤であると考えられるようになり,自閉症者はそのミラーニューロンに問題がある,というような見方も一時(今でも?)はやりました。でも,問題はそんなに単純なものではないことは,少し丁寧に自閉症スペクトラムのことを見ればすぐにわかります。類人猿から人間の心理現象までについて一世を風靡し,自閉症研究にも巨大な進展をもたらした「心の理論」もまた同じことでしょう。

人は困難に出会うと,往々にして「このボタンを押せばすべて解決」というものがほしくなります。私が学生の頃は自閉症が母親の育て方が悪いからだという見方がまだかなり大手を振っていました。どこか単純なところに原因を見つけて,それで解決できると考えたいのが人間の素朴な心理的性格の一つだと思います。ミラーニューロンやセロトニンや心の理論や,そういったものが一面的にもてはやされがちな状況も似たようなものと言えなくもありません。

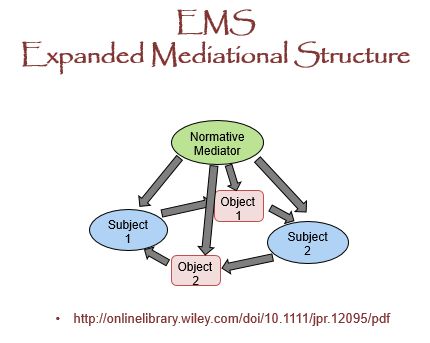

「発達障がい」というのは決して単純な意味で医学的な問題ではないし,神経学的,生理学的なレベルで解明しつくされるものではありません。その多くはコミュニケーションと,そして自己コントロールに関わる部分でさまざまな問題を生み出してそこで生きづらさを抱えていくのですが,この二つの領域は,まさに「他者とのかかわりの中で生きていく」という人間の社会性に本質的にかかわる領域でもあります。

そして人間というのは極度に複雑な生き物で,社会性の問題はその複雑さの極といったところがあります。発達障がいはあきらかにそういう複雑性の中に生まれる問題なのです。そういう複雑性を単純な「原因」で切り縮めて理解することは避け,できるだけ柔軟に多面的に発達障がいという問題を考えていくこと,それがこのブログの一つのスタンスになると思います。

では複雑な問題だから,訳の分からないむつかしい議論をするしかないのか。というと,実は私はそうも考えていません。もう少し素朴に,「人が人と生きること」という現実的なところに足場を据えながら,ある意味素人っぽく発達障がいを考えてみたいと思います。発達障がいが社会性の問題であり,発達障がい児者への支援が定型発達者とのコミュニケーションの回復の問題でもあるとすれば,「私たちはお互いにどうやって自分と違う人たちとうまく折り合って生きていけるのか」ということを考えることがとても大事なことだと思えるからです。それはむつかしい数式や化学式の世界の話とはちょっと違いますよね。

複雑な問題を素朴に,でも単純化はせずにゆっくり考えてみる。それがこのブログのテーマになりそうです。