ある記事を見て,早速夏休みの自由研究工作をやってみました。

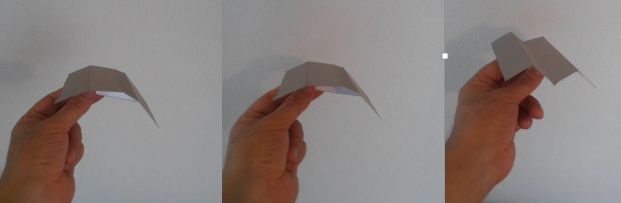

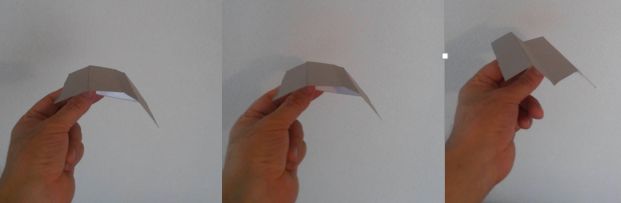

左側の写真に写っているのは,ドーム型の屋根ですよね。まんなかは少し角度を変えて撮ったものです。

右側のは波型の屋根でしょうか。左二つと右側は全然違うものの写真に見えます。

そこで左側の写真に写っているものを,もう少し角度を大きく変えながら見てみましょう。

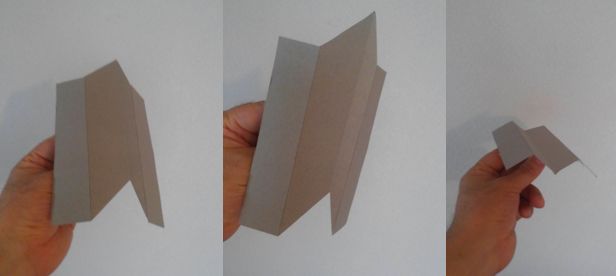

だいぶおかしな雰囲気です。そこでもう一歩。

ということで,後半少し間を省略しましたが(前後をひっくり返す部分),めでたくドーム型と波型の屋根が一体となってつながりました。

一般的には「だまし絵」と言われるものの立体版です。心理学的には錯視と呼ばれる現象で,人間の知覚の秘密を探る大事な研究領域のひとつです。これは明治大学の杉原厚吉さんの「作品」で,こちらから設計図を手に入れて,みなさんもわりと簡単に作ることができます。

心理学の講義をして,入門的な授業でも一番受講生の興味を引くテーマの一つがこの錯視という現象です。「あたりまえ」と思っていた見方が崩れて,全然違う見方がそこに急に現れてしまう。物理的には全く同じ「ひとつの物」なのに,私たちの体験の世界,つまり心理的には「別のもの」「複数のもの」になってしまう,というのがこの錯視現象の面白さです。

「ドーム型」と「波型」というまったく別のもののはずなのに,それが実は物理的にはひとつのものだと考えられる。理屈からいうと「矛盾した話」ということになりますが,心理学ではその矛盾をこう考えることで解こうとします。とまり「ドーム型」なのではなくて,「ドーム型に見える」,そして「波型」なのではなくて「波型に見える」と考えることです。

物理的にはひとつのものなのに,私たちの体験の世界では二通りに「見える」。どっちの見方が正しいか,という問いは意味がありません。どちらも「正しい見え」なのですから。一見矛盾しているように見えるのは,「見る視点が違っている」ことに気づかないからにすぎません。同じものを違う視点から観れば,違うように見えるという,言ってみればそれだけのことなのです。

じゃあその「見え」ってどうやってなりたつのだろうか。というのが心理学の根本問題の一つになります。錯視を扱う知覚心理学(認知科学)が心理学の王道と言われるのはそのためです。私が学生の頃も,優秀な学生は知覚をやる,というなんとなくの評判がありましたし,実際知覚を専攻した人たちは,「切れ者」が多かったと思います。

なにしろ「常識」にとらわれていてはわからない世界です。一体その常識はどうやって成り立っているのか,ということを,ある意味で常識の「外」に立って,まったく異なった視点から考える力が必要な作業です。

障がいの問題を考えるにも,同じような力が必要になります。よく,言葉の遅れがある子どもについて,「どうしたら言葉が出るようになるでしょうか?」と聞かれます。「どう接したらいいか全然わからない」と困惑する声にもしばしば出会います。なぜ困惑するのでしょうか?

それはその人が「言葉ができるのがあたりまえ」としか考えてこなかったからです。というより,考えることすらなかったはずです。文字や書き言葉は学校で学ぶ必要があるとしても,喃語を学んでできるようになる人はいません。指さし(言葉の力の前提)を手取り足取り教わることもはいません。みんな「いつの間にかできてしまう」。それが「常識」なのです。

療育はそういう「常識」に挑戦する作業です。当たり前と思っていたことが,実は当たり前ではないんだ,とうことに気づくこと。それが療育への入り口です。

「なんでこの子はできないんだろう?」としか考えられないうちはまだまだ狭い常識の枠内でしか考えられていません。もう少し進むと「これができるってどういうことなんだろう?」という問いが始まります。そしてその次には「なんで私はこれができているんだろう?」というところに考えが進み,さらには「私がこれができるってなんて不思議なんだろう?」と思えるようになる。そこまで行くと,本当に療育のことを深く考えることができ始めます。

新たな時代を切り開く創造的な心理学的理論は,どこかそういう「常識に満足しない」視点を持っています。ピアジェ理論の限界は今では明らかですが,しかし彼の議論は本当に天才的で今もきらきらと輝き続けています。それは当たり前を当たり前と考えず,子どもが大人とは違う当たり前の世界を持っていることに気づき,その仕組みを次々に明らかにしていったところにあります。

発達障がい者は多くの場合,「当たり前」の世界に苦しみ続けます。定型発達者が努力せずに普通にこなすことに,うまく対応できないからです。定型の側はなんの苦も無くこなすことですから,なんの悪気もなく相手にそれを要求し続けます。発達障がい者はその障がいを知らないときには,なぜ自分がそれができないのかがわからず,これも「できて当たり前のはず」という思いに苦しめられます。

その結果,たくさんの二次障がいが生まれます。

発達障がいは「治る」という種類のものではなく,だから「治療」や「矯正」という考えではいけないのだ,という理解がようやく一般にも広がってきました。男性には男性特有の傾向があり,女性には女性特有の傾向があり,その傾向を無視して自分を作ることには意味がないように,定型には定型に特有の傾向があり,発達障がい者には発達障がい者に特有の傾向があり,そのことを前提に,それぞれがその傾向を活かした自分を作って生きていかなければならないはずなのです。

それを可能にするためには,やはり「当たり前」の世界をもう一度見つめなおすことがどうしても必要になります。なぜならその当たり前はだいたい定型向けの常識で成り立っていて,発達障がい者には向かないものであることが多いからです。発達障がい者がしばしば嘆く言葉に「空を飛べと言われているようなものだ」というものがあります。定型の「当たり前」は実はしばしばそういう「理不尽(非常識)」な要求なのです。

無自覚にそういう「理不尽」な要求を続けることから,二次障がいが生まれるのだとすれば,ここで違う視点で考えてみる必要が出てきます。

発達障がい児は「これができない」と考えるのではなく,違う個性をもって「違うやりかたをしている」のだという,別の視点から見つめなおしてみること。そこからそれまでとはまた違った可能性の世界がきっと見えてくるはずです。同じ一つのものが別の角度から見ると違って見える。この写真のように。

そんなふうに一つのものを多様な視点で眺め,同じものに違う可能性を見るというのが,言ってみれば最も心理学的な,心理学の王道を行く障がい理解ということになるでしょう。

(工作のこつ:折り目は角に合わせてきっちりつくりましょう。ちょっとしたズレで見え方が変わってしまいます。見るときは片目で見ましょう。光の当たり方でも微妙に見え方が変わることがあります)