今年は4年に一度の国際心理学会(ICP2016)が横浜で開催されました。私も共同研究者と二つのシンポジウムを行い,どちらも理論的な問題を担当して話をしてきました。(なお,このシンポジウムは日本質的心理学会交流委員会の企画シンポとして援助をいただきました)

ひとつは日中韓越の共同研究者で進めてきた「子どもとお金」に関する文化発達心理学的研究に関するシンポで,まもなく東大出版会からそのまとめになる本(「子どもとお金:おこづかいの文化発達心理学」)が出版されます。日中韓越の参加者から発表があった後,ヴィゴツキアンの視点から優れた理論的研究を行って来られ,供述分析でも冤罪事件として有名な足利事件の「自白」を虚偽自白として明らかにした鑑定を行うなど,活躍をつづけられている青山学院大の高木光太郎さんがコメントをしてくださいました。

私たちはお金を使って社会で生活しているわけですから,この世の中を生きていくにはお金というツールを使いこなす技を身に着けていく必要があります。お金はなんとでも交換可能という魔法の力を持っていますから,現代社会で生きていくには欠かせない道具であるとともに,濫用すれば身の破滅をも生む可能性があり,とても危険なものでもあります。

そういう強力なパワーを持ったツールをこどもはどうやって身に着けていくのか。共同研究者の高橋登さん(大阪教育大学)は,障がい児に対する金銭教育の在り方を考える中で,この問題につきあたり,私の方は所有意識と行動の発達過程を分析していく中でお小遣い現象の面白さに気づいてお小遣い研究を始め,国内外のいろんな方たちと研究を進めてきました。

理論的にはお金を単なる経済的ツールではなく,より一般的に文化的ツールとして理解する視点を打ち出し(2007年のケンブリッジ社会文化心理学ハンドブックでその理論的立場を明示し,現在同ハンドブックの第二版にさらにそれを展開した一章を準備しています),経済活動のツールがたんなる経済的な交換のツールではなく,「どのように獲得し,どのように使用するか」をめぐる,とても文化性の強い規範に縛られた,文化的ツールとして私たちの行動を方向づけていること,子どものお金の習得はそのような文化的ツールの獲得過程であることを実証的にも明らかにしてきました。

コメンテーターの一人,東京外国語大学田島充士先生

もうひとつのシンポは昨年から始めた異文化理解の方法論に関する研究会が母体となって行ったもので,お互いに異質な社会的生き方(文化)を抱えて生きる人間同士が,どうやって自己中心的な視点を超えてお互いの理解を再構築していくのかについての,実践的および理論的研究です。これも高木さんと共同で編集した「ディスコミュニケーションの心理学」(2011東大出版会)で論じた「異質な者同士の相互理解の可能性をどこにみるのか」という問題の延長上にもあります。

障がい者と健常者,とくに発達障がい者と定型発達者のコミュニケーションを「共生」という視点から考える上でも重要な問題だと私は考えており,このシンポもそういう視点をベースに異文化間理解を考えようとしたものです。

こちらの方ではバフチンなどを参照しながら,異質な視点との出会いの中で新たな認識を生み出す大学の授業実践や理論研究で活躍されている東京外大の田島充士さん,そして文化心理学の領域で著名な理論家であるヴァルシナーさんをコメンテーターにかなり白熱したシンポになりました。小さな会場でしたが後ろにずらっと立ち見が出るほどで,終了後も部屋に残って話を続ける方が多くいました。

このシンポについてはヴァルシナーさんが重視されて,ご自身が編集をしている学術誌(IPBS)で,私の提示する理論論文をひとつの核にしてそれに対応する実践研究論文などを展開し,さらに他の領域の研究者からもコメント論文を集めた特集号を来年組むことを提案してくださっています。

|

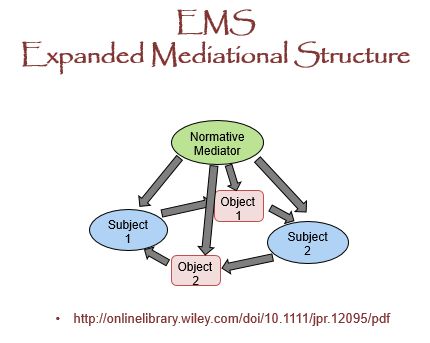

この両者で私が共通して提示した理論的枠組みが拡張された媒介構造(EMS)という概念を使ったものになり,詳しくは拙著「文化とは何か,どこにあるのか」(2015 新曜社)にも書きましたが,本研究所が提供する研修でも,「障がいとは何か」「発達とは何か」「発達支援とは何か」ということを整理して説明するときに便利な道具としてこの概念を使っていて,現場の皆さんからはわかりやすいと言っていただいているものです。今回のシンポでもその説明はわかりやすかったらしく,そこで発表したパワーポイントの資料を授業で使いたいという申し出をフランスの方からいただいたりもしました。その内容についてはおいおいご説明する機会も作れればと思っています。

また,自閉症スペクトラムに関する医学研究者を中心にしたシンポジウムにも出席してきました。ASDの方たちの視線の動きを分析すると,おとなもこどもも,定型発達者とはかなり異なる独特のパターンを示すことが分かってきているのですが,さらにその動きに明確な文化差も見られるという発表です。また日中間を比較すると,特に絵を見ながらの親子の会話の中で,話題とする対象の視点の転換数などについて極端な差異が見出され,それは親の働きかけ方の特色の違いからよく説明される,というものでした。各国の参加者も大変に興味を示されていました。

発達障がいとその支援という問題を,「世界的に普遍な共通の生物学的しくみ」だけで考えることには大きな限界があり,個性や文化的文脈などの個別の要素が極めて重要である,というのが本研究所の提供する研修や講演で強調される理論的観点の一つなのですが,おそらく実証的なレベルでも今後さまざまそのような視点の重要性が明らかになっていくだろうと思われます。発達は常に歴史・社会・文化的な現象として進み,また発達の支援も同様な性質を持つものとして展開することは明らかで,単純な医療モデルなどで対応できる範囲を大きく超えたものだということが,医学的研究からもますます明らかになっていくだろうと思われます。

Dr. Jaan Valsiner commenting on our presentations